Eine Plauderei über die Orgel

der

St. Johannis Kirche in Wolfenbüttel

Von Ilsemarie Niemann-Krause

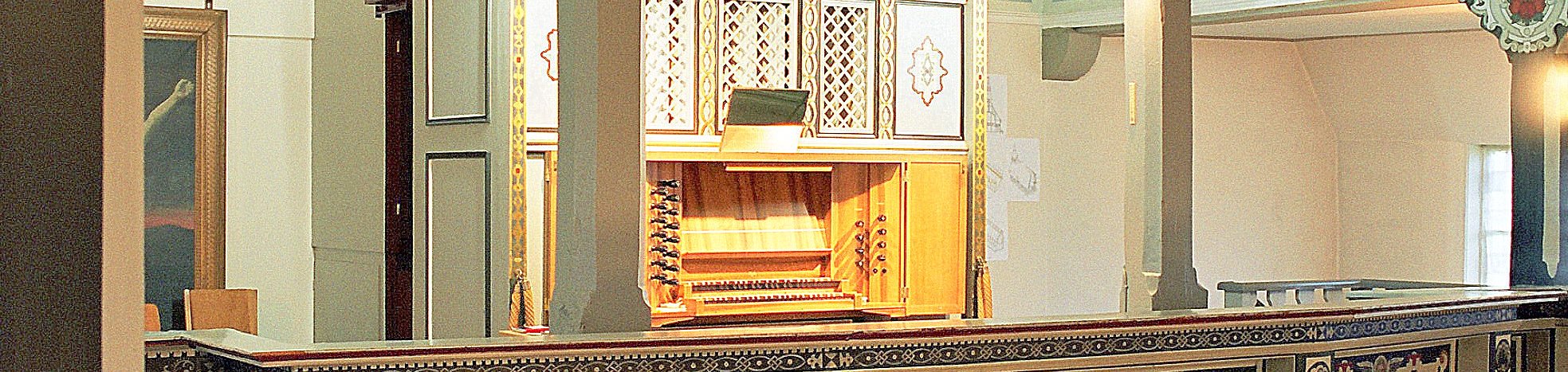

Unsere Orgel stellt sich in ihrem Äußeren in dem festlichen Orgelgehäuse aus dem Jahre 1593 dar, das durch Herzog August d.J. aus der Schlosskapelle des herzoglichen Schlosses in Hessen, das heute an der Grenze zu Niedersachsen im Land Sachsen Anhalt liegt, in unsere Kirche überführt und der Kirchengemeinde zusammen mit dem Altar, der Taufe und der Kanzel bei der Erbauung der Kirche geschenkt wurde. Die ursprüngliche Orgel wurde wahrscheinlich von dem Halberstädter Orgelbauer David Beck gebaut, der zu seiner Zeit einer der ganz Großen seines Kunsthandwerks in Deutschland gewesen ist. Von im stammte auch die Orgel, die sich Herzog Heinrich Julius von Braunschweig-Lüneburg als Bischof von Halberstadt in seinem prachtvollen Residenzschloss in Gröningen erbauen ließ und die Michael Prätorius als Hoforganist über viele Jahre spielte. Das prachtvolle Gehäuse dieser Orgel hat sich bis heute in der St. Martini Kirche in Halberstadt erhalten. Das heutige Innere unserer Orgel wurde im Jahre 1971 von Orgelbaumeister Paul Ott in Göttingen gebaut und in das alte Gehäuse von 1593 vollendet eingefügt. Paul Ott war in der Zeit nach dem Krieg einer der führenden Orgelbauer in Deutschland. Die Disposition der Orgel, d.h. die Auswahl und Bestimmung der Register der Orgel, stammt von dem damaligen Landeskirchenmusikdirektor Karl-Heinz Büchsel in Wolfenbüttel. Der Sohn des Erbauers, Orgelbaumeister Paul Ott in Göttingen, wartet und pflegt unsere Orgel noch heute.

Ich möchte Ihnen ein wenig von der Orgel erzählen und Sie mit Ihrem schönen Instrument vertraut machen.

Gerne wird die Frage gestellt: Wie viele Pfeifen hat die Orgel in der St. Johannis Kirche? Wir werden dies zusammen errechnen.

Unsere Orgel hat 2 Manuale und Pedal. Damit man die beiden Manuale unterscheiden kann , haben sie Namen: Hauptwerk mit den dunkleren, stärkeren Stimmen und Schwellwerk mit den zarteren, hellen Stimmen, die in einem Schwellkasten stehen. Diesen Schwellkasten kann man über ein Übersetzungsgestänge mit dem Fuß öffnen oder schließen. Man kann dadurch laut und leise spielen und den Klang auch in seiner Klangfarbe abstufen.

Jedes Manual hat 56 Tasten, das Pedal hat 30 Tasten. Ich stelle Ihnen die Disposition der Orgel vor:

Das Hauptwerk:

Rohrflöte 8´, Prinzipal 4´,Metallgedackt 4´, Nasat 2 2/3´, Waldflöte 2´, Mixtur 4-5f., Dulcian 16´, Trompete 8´.

Das Schwellwerk:

Holzgedackt 8´, Koppelflöte 4´, Prinzipal 2´, Sesquialtera 2f., Quinte 1 1/3´, Quintzimbel 3f., Krummhorn 8´, Tremulant.

Das Pedal:

Subbaß 16´, Prinzipal 8´, Gedackt-Pommer 8´,Choralbaß 4´, Nachthorn 2´, Mixtur 3f., Posaune 16´.

Wir wollten die Frage beantworten: Wie viele Pfeifen hat unsere Orgel? Nehmen wir das Schwellwerk mit seinen 56 Tasten: Das Schwellwerk hat 7 Register. Ein Register ist eine Pfeifenreihe von ganz kleinen bis zu ganz großen Pfeifen. (Je kleiner die Pfeife desto höher ist der Ton, je größer, desto tiefer.) Die Register unterscheiden sich in der Pfeifenbauart und im Material von einander. Dadurch entstehen verschiedene Klangfarben. Nehmen wir aus dem Schwellwerk das Register Holzgedackt. Es hat 56 Pfeifen, für jede Taste eine Pfeife, von klein bis ganz groß. Die Bauart dieses Registers hat die Besonderheit, dass alle Pfeifen einen kleinen Deckel besitzen, sie benötigt daher nur die Hälfte der Länge einer offenen Pfeife. Das Material ist Holz, in der Regel Tannen- oder Eichenholz. 56 gedackte Pfeifen für ein Register! Wir haben im Schwellwerk 7 Register d.h. nach Adam Riese 56 x 7 Pfeifen: also 392 Pfeifen. Manches Register ist aber zweifach oder mehrfach für jeden Ton besetzt, z.B. die Quintzimbel im Schwellwerk Dann gehören zu einer Taste nicht eine Pfeife, sondern drei! Das sind dann für die Quintzimbel allein 56 x 3 = 186 Pfeifen. Sie sehen schon, das ist eine interessante Rechenaufgabe.

Sei es, wie es sei alle Pfeifen müssen einmal im Jahr kontrolliert und gestimmt werden. Das nennt man eine Generalstimmung. Der Orgelbauer steigt auf einer Leiter in das Gehäuse der Orgel, vor dem Spieltisch sitzt ein Tastenhalter und jeder einzelne Ton wird mit einem Stimmregister, das zuvor rein gestimmt worden ist, verglichen. Der Ton muss bei der Stimmung glatt (in völliger Übereinstimmung mit dem Stimmregister) und darf nicht unruhig, schwebend klingen. Register mit mehrfachen Pfeifen müssen mehrfach gestimmt werden.

Im Schwellwerk haben wir nun noch zusätzlich einen Tremulanten. Was ist ein Tremulant?

Ein Tremulant ist eine Vorrichtung in der Luftzuführung zu den Pfeifen eines Registers der Orgel, der kleine Luftstöße erzeugt, durch die der Ton einer jeden Pfeife des Registers nicht gleichmäßig in der Tonhöhe klingt, sondern ganz leicht in sich schwankt.. Ich mag den Ton des Tremulanten sehr gern. Wenn ich eine schöne gesangliche Melodie zu spielen habe, spiele ich sie mit der rechten Hand allein auf den Registern des Schwellwerks und ziehe den Tremulanten dazu. Mit der linken Hand begleite ich auf dem anderen Manual, dem Hauptwerk. Der Ton bekommt dabei eine Ähnlichkeit mit der Stimme eines Sängers, die ein leichtes Tremolo aufweist, oder mit einem Streichinstrument, das durch die Handbewegung des Spielers ein Vibrato erzeugen kann. Diesen Effekt wollte man auf der Orgel auch erreichen.

Die Orgel wird auch die Königin der Instrumente genannt, weil sie in der Lage ist, eine Fülle anderer Instrumente in ihren Klangfarben abzubilden, zu imitieren: Blasinstrumente (Oboen, Klarinetten, Flöten, Trompeten, Posaunen, Zimbeln, Dulziane, Fagotte, Clairons, Hörner, Schalmeien, Rankette, Krummhörner u.a.) Saiteninstrumente (Geigen, Violen di Gamba, Celli, Violone, Bässe, Harfen u.a.), Schlaginstrumente (Zimbeln, Glocken und Glockenspiele, Pauken u.a.). Man wollte laut und leise spielen können durch Hinzuziehen und Abstoßen von Registern. Man baute Koppeln, um die Werke klanglich miteinander verbinden zu können, d.h. man wollte ein Tutti haben! Alles dies ist auf der Orgel machbar.

Wir sprachen von dem Register Zimbel, ganz hellklingenden Pfeifen, die der Orgel den Glanz geben. Natürlich wird man bei dem Lied Die güldene Sonne voll Freud und Wonne die Zimbel oder die Mixtur (im Hauptwerk), also den Glanz dazu registrieren. Bei einem Choral zum Totensonntag etwa wird man die dunklen Register benutzen. So ist die Orgel in der Liturgie und beim Gemeindegesang ganz differenziert einzusetzen. Der Organist ist mit einem Koch zu vergleichen, der die Speisen würzt: Man nehme eine Prise Salz, ein wenig Zucker, Mehl usw.; so ähnlich ist es auch bei der Orgel: Man nehme das eine Register und das andere und mixe alles gut und geschmackvoll zusammen. Dies muss man unter Umständen lange ausprobieren und dann in die Noten eintragen, damit man es nicht vergisst Dann muss man üben, die richtigen Registerzüge schnell und im richtigen Augenblick zu ziehen. Ist die Orgel größer als unsere, braucht man einen oder zwei Registranten, mit denen man natürlich vorher das Musikstück üben muss und die ihrerseits gut Noten lesen können müssen. Größere Orgeln haben sehr häufig Spielhilfen mit Speichermöglichkeiten, die in der Gegenwart auch durch elektronische Mittel und Computer sehr vervollkommnet worden sind. Das führt uns aber fast zu weit. Fest steht, dass ich unsere Orgel fest im Griff haben muss, damit keine zu langen Registrierpausen entstehen.

Zurück zu unserem Schwellwerk!

Warum stehen in der Disposition der Orgel hinter dem Registernamen Zahlen mit einem kleine Haken, z.B. Holzgedackt 8´?

Das Zeichen ´ steht für die alte deutsche Maßbezeichnung Fuß ( = etwa 32 cm ) und bezeichnet die Länge der jeweiligen Pfeife des Tones: Großes C (tiefste Manualtaste) und damit die Tonhöhe des jeweiligen Registers. Die Länge der Pfeife: Großes C eines Registers Prinzipal 8´im Haupt- oder Schwellwerk würde daher rd. 2,60 m betragen. Der bei der gleichen Taste eines 4-Fuß-Registers erklingende Ton ist eine Oktave höher und hat die halbe Länge von rd. 1,30 m (z.B. Groß C des Registers Prinzipal 4´im Hauptwerk). Ein 16 ´- Register erklingt eine Oktave tiefer als das 8´- Register, hat aber dafür die doppelte Länge: ein Prinzipal 16´also die Länge von 4,60 m!

Wir bleiben beim Schwellwerk. Die Namen der einzelne Register erscheinen erklärungsbedürftig:

Prinzipal: dies ist die Hauptstimme der Orgel in verschiedenen Tonlagen:16´, 8´,4´,2´..

Sesqiualtera: eine gemischte Stimme aus der Quinte (5. Ganz-Ton in der Tonleiter) und der Terz (3. Ganz-Ton im der Tonleiter, eine Oktave höher klingend).

Krummhorn: Dieses Register ist eine Zungenstimme, die eine kleine Metallzunge aufweist, die mit einer verschiebbaren Krücke in ihrer Schwingung verlängert oder verkürzt werden kann. Wird der Ton verkürzt, wird der Ton höher, wird er verlängert, wird der Ton tiefer.

Liebe Konfirmanden, Ihr ahnt vielleicht schon, welche Mühe es macht, eine Orgel zu stimmen und erst sie zu bauen! Denn alles im Orgelbau besteht aus Handarbeit!

Wir wollen noch einmal rechnen, wie viele Pfeifen wir im Schwellkasten stehen haben:

56 Pfeifen Holzgedackt

56 Pfeifen Koppelflöte

56 Pfeifen Prinzipal

56 x 2 Pfeifen Sesquialtera 2fach

56 Pfeifen Quinte

56 x 3 Pfeifen Quintzimbel

56 Pfeifen Krummhorn.

Dies ergibt? Haben Sie Lust, es auszurechnen?

Jetzt haben wir uns so ausgiebig mit dem Schwellwerk beschäftigt, etwas leichter haben wir es bei dem Hauptwerk.

Das Hauptwerk hat die dunkleren und kräftigeren Stimmen. Ich stelle einmal einige Register vor:

Wir haben eine schöne weiche Rohrflöte eine Metallpfeife mit einem Deckel, der oben eine kleine offene Röhre besitzt (erinnern Sie sich an die Gedacktpfeife? sie hatte auch einen Deckel, aber ohne die kleine Röhre).

Die Mixtur ( =Mischung von Pfeifen ) ist das Glanzlicht auf dem Hauptwerk, stärker als die Zimbel und etwas dunkler und 4 5fach mit Pfeifen besetzt. Inzwischen, liebe Leser, wissen Sie schon: 4 5fach heißt: eine Taste hat 4 bzw. 5 Pfeifen, die miteinander erklingen, wenn man diese Taste anschlägt; sie müssen aber einzeln gestimmt werden. Wie macht man das? Man muss dann 3 oder 4 Pfeifen so abdecken, dass sie nicht klingen, sondern nur eine Pfeife erklingt.

Sehr gern habe ich die Trompete und den Dulzian, beides Zungenstimmen. Die Trompete ist ein 8´- Register, der Dulzian ein 16´- Register, erklingt also eine Oktave tiefer. So haben wir mit dem 16´- Register eine schöne Basis auf dem Hauptwerk

Wollen wir wieder rechnen?:

Rohrflöte 8´= 56 Pfeifen

Prinzipal 8`= 56 Pfeifen

usw.

Das waren unsere beiden Manuale! Aber was wäre eine Orgel ohne Pedal?

Der Organist sorgt erst einmal für ein Paar Orgelschuhe. Sie müssen schön schmal sein, einen kleinen Absatz und eine Ledersohle haben. Man spielt mit Absatz oder Fußspitze. Wie man beim manualiter Spiel einen Fingersatz, also eine genaue Festlegung der einzelnen Finger-Tasten-Bewegungen benötigt, so auch einen Fußsatz für das Pedalspiel. Diesen Fußsatz trägt man, wie den Fingersatz, auch in die Noten ein: U = Absatz, V = Spitze.

Ein Klavierspieler hat 2 Notensysteme zu überblicken:

Bei der Orgel kommt noch ein System hinzu, für die Pedal(Fuß)stimme. Das lernt man schnell; denn wenn Sie überlegen, wie viele Systeme eine Dirigent auf einen Schlag überblicken muss, dann ist die Notation für die Orgel beinahe harmlos dagegen. Unsere beiden tiefsten Register sind die beiden 16´- Register der Subbaß und die Posaune. In anderen großen Orgeln gibt es auch noch 32´- Register! Früher hat man die tiefste, d.h. die größte Pfeife mit Wein gefüllt, wenn die Orgel fertig gestellt war: die Orgelbauer freuten sich über das Vorhandensein einer 32´- Pfeife in ihrem Orgelbau!

Wir sind noch nicht fertig mit dem Errechnen, wie viele Pfeifen unsere Orgel besitzt. Das Pedal hat 30 Tasten. Liebe Konfirmanden, wisst Ihr noch, wie es ging?

30 Pfeifen für den Subbaß 16´

30 Pfeifen für den Prinzipal 8´30+30+30 Pfeifen für die Mixtur 3f.

usw.

Jetzt können Sie schon alle Pfeifen zusammenzählen!

Es bleibt noch ein wichtiges Thema: Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie eine Ton in der Orgel entsteht, z.B. bei einem Pedalregister.

Mit dem Fuß drückt der Organist eine Taste hinunter und setzt damit ein Hebelwerk im Inneren der Orgel in Bewegung. Eine solche Übersetzung der Energie des Tastendrucks ist notwendig, weil die Pfeife, die zu der jeweiligen Taste gehört, räumlich weit von ihr entfernt steht: hinter dem Orgelgehäuse getrennt von diesem durch einen Gang in einem eigenen kleineren und oben offenen Gehäuse. Das Hebelwerk zieht innerhalb der sogenannten Windlade, einem Kasten, auf dem die Pfeifen stehen, auf deren Unterseite ein Ventil auf, sodass Luft mit einem bestimmten Druck in eine kleine Kammer strömen kann, über der und mit ihr durch eine Öffnung verbunden die jeweilige Pfeife steht. Die einströmende Luft wird wie bei einer Blockflöte in der Pfeife durch einen schmalen Spalt gegen eine scharfe Kante geblasen, sodass beim Aufprall der Luft auf diese Kante, Labium = Lippe genannt, durch Luftwirbel Schwingungen entstehen, die im Inneren der Pfeife durch die Resonanz der Pfeife verstärkt werden, aus der Pfeife wieder austreten und nochmals durch das Gehäuse der Orgel und deren Resonanz verstärkt werden. Die Pfeife klingt nun. Die Luft für die Pfeife wird außerhalb des Orgelgehäuses durch einen Motor (Gebläse) angesaugt und mit Druck über einen Ausgleichs- und Vorratswindbalg in die Windladen im Inneren der Orgel geleitet. In früheren Zeiten, als es noch keine Elektromotoren gab, wurde die Luft durch einen Balgtreter mit Muskelkraft in den Vorratsbalg geschöpft. Hierfür wurden damals gerne auch die Konfirmanden gebeten. Das Hebelwerk (Traktur genannt) im Inneren der Orgel als Verbindungselement zwischen der Taste und der Pfeife, das oft um mehrere Ecken nach unten und dann wieder nach oben geführt wird und aus einem Verteilerbrett, Holzleisten, Drähten und Winkelstücken besteht, muss vom Orgelbauer sehr sorgfältig und mit großem handwerklichen Können gebaut werden, da es aus größerer Entfernung um Millimeter geht. Eine besondere Kunst des Orgelbauers ist es, die Pfeife für den jeweiligen Kirchenraum angepasst anzufertigen und dann in dem Kirchenraum noch ganz individuell klanglich einzurichten, zu intonieren. Das Ziel und die Kunst des Orgelbauers ist es, eine Orgel ganz speziell für einen bestimmtem Kirchenraum zu entwerfen, zu bauen und dann ihr sozusagen den letzten klanglichen Feinschliff im jeweiligen Kirchenraum zu geben. Keine Orgel ist wie eine andere! Am Ende muss die Orgel im Kirchenraum schön und voll klingen, damit der Organist die einzelnen Klangfarben der Orgel durch die geeignete Registerwahl gebrauchen kann. Für die Nutzung der Register der Orgel gibt es je nach dem einzelnen Werk und der Zeit der Erschaffung des Werkes durch den Komponisten oft Regeln und Empfehlungen; letztlich muss aber der Organist selbst bei jedem Stück, das er spielt, durch sein Klanggefühl und durch Ausprobieren das Stück klanglich selbst gestalten und er ist verantwortlich dafür, wie das Stück musikalisch am besten auf eben dieser Orgel zur Geltung kommen kann. Ich sitze gerne alleine in der Kirche, mache meine Finger- und Fußsätze, probiere den Manualwechsel, ziehe dies und jenes Register und höre in den Kirchenraum, wie das Stück am besten klingt.

Und die Anzahl der Pfeifen unserer Orgel? Wenn es auch nicht so wichtig ist, sie beträgt ungefähr 1500 Pfeifen.

Mir lag daran, Ihnen aufzuzeigen, welch ein schönes und komplexes Werk eine Orgel ist und welche Voraussetzungen nötig sind, dass Sie Ihre Freude an dem Orgelspiel in Ihrer Kirche haben. Vieles habe ich nicht erzählen können, weil dafür der Platz nicht reichen würde, aber vielleicht ist der Eindruck entstanden, dass die Orgel eine der größten, schönsten , aber auch schwierigsten Schöpfungen eines Musikinstruments ist, das bereits eine über 2000 jährige Geschichte im Orient und in Europa besitzt. Der Orgelbau ist ein wirklich künstlerischer Beruf, der vielfältige Fähigkeiten des Orgelbauers verlangt: Er muss ein gleich guter Bearbeiter von Holz wie von Metall sein; er muss Fähigkeiten in der modernen Elektrotechnik bis hin zur modernsten Elektronik und Computertechnologie besitzen; er muss ein guter künstlerischer Architekt und Statiker seiner Orgeln sein, die er in verschiedensten, alten und neuen Kirchenräumen verwirklicht; er muss sich in den Gesetzen der Akustik auskennen und ein hervorragendes musikalisches Gehör haben, um die Einpassung seiner Orgel in den jeweiligen Kirchenraum vornehmen zu können und um seinen Orgeln einen künstlerischen musikalischen Ausdruck zu geben; er muss kleine Orgeln von 3 Registern und große Instrumente mit über 200 Registern bauen können; er muss sich schließlich in der Geschichte des Orgelbaus und seiner handwerklichen Traditionen der letzten 400 Jahre auskennen und sie aktiv beherrschen, um alte Orgeln zu restaurieren und zu erhalten.

Die Orgel in den Kirchen und den Konzertsälen ist in ihrer Herstellung und in ihrer Wirkung wirklich die Königin der Musikinstrumente!